「まるごと富山フェア」in築地本願寺2025

富山のソウルフードを堪能!ふるさとの魅力を東京から発信

東京富山県人会連合会(所在地:東京都文京区、会長:大田 弘)は、富山県の豊かな食文化と伝統芸能を東京都心で発信する「まるごと富山フェア in 築地本願寺2025」を、下記のとおり開催いたします。

かつて「東京の台所」として賑わった築地市場のすぐ近くに位置する築地本願寺を舞台に、富山県民イチオシの絶品グルメや特産品が勢揃いします。今年は、秋の豊かな実りの時期に合わせて10月18日(土)・19日(日)の二日間にわたり開催し、より多くの方に富山の魅力を「まるごと」お楽しみいただきます。

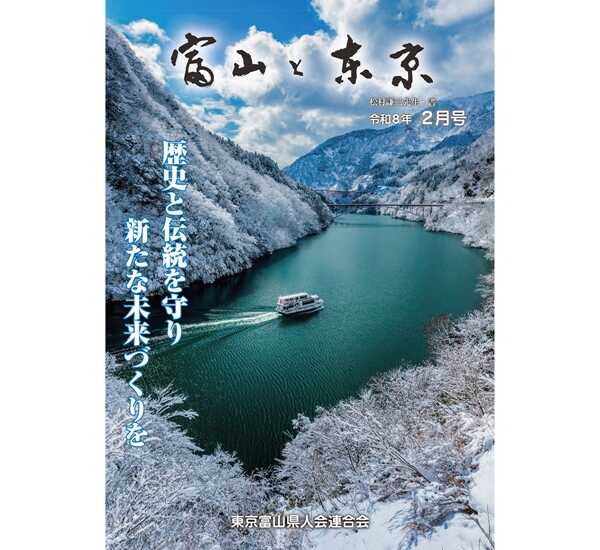

富山県は、豊かな海と雄大な立山連峰に囲まれ、その自然の恵みを存分に受けた地域です。海の幸である新鮮な魚介類や、肥沃な土壌から生まれる美味しいお米は、全国的にも高い評価を受けています。

富山の山海の幸を生かした定番のお土産品から、富富富新米、日の出屋製菓煎餅、富山の銘菓、蒲鉾、ホタルイカ沖漬け、ホタルイカ素干し、ます寿し、氷見うどん、大門そうめん、乾物、富山地ビール、ハイボール、チューリップ球根等々、富山県民イチオシの商品を多数取り揃えて皆様のご来場をお待ちしております。

『富山の酒は最高の食中酒』

富山の地酒(日本酒)は、すっきりとした中にまろやかさがあり、飲みあきせず、どの肴にもよく合うといわれ、富山県では富山の地酒が愛飲されています。これは、富山の酒と食との相性が抜群に良いからと考えられます。富山県酒造組合が中心となり、『富山の酒は最高の食中酒』を掲げ、食事を美味しく、楽しくしてくれる酒を目指し、県内はもとより全国に向けて、食と相性のよい富山の酒をアピールしています。開催期間中は、富山の地酒の試飲会、地酒に合うおつまみも提供いたします。富山県酒造組合から6蔵(皇国晴 桝田 髙澤 若駒 成政 三笑楽)、富山県酒造組合からも応援に駆け付けます。

富山県酒造組合

富山県出身の元力士・琴ヶ梅のちゃんこ屋台

当日は、富山県出身の元力士・琴ヶ梅のちゃんこ屋台、富山県のゆるキャラ、富山民謡披露、富山県出身の有名人なども応援に駆けつけます。

【富山フェアin築地本願寺 開催概要】

日時:令和7年10月18日(土)・19日(日) 10時~16時まで

場所:築地本願寺境内

★みどころ★

・琴ヶ梅(富山県出身元力士)のちゃんこ屋台(10月18日のみ)

・富山の地酒の試飲販売

・砺波市のチューリップ球根販売・あんばやし・おつまみ販売

・富山県産新米販売

・富山県出身の津軽三味線奏者・椿俊太郎ライブ演奏(10月19日のみ)

・富山県民謡「こきりこ」「麦屋節」(10月18日のみ)・「おわら踊り」(10月19日のみ)

・富山県砺波市のゆるキャラ「リップちゃん」の登場

築地本願寺へのアクセス

〒104-8435 東京都中央区築地3-15-1

東京メトロ 日比谷線「築地」駅 出口1直結

東京メトロ 有楽町線「新富町」駅 出口4より徒歩約5分

築地本願寺と富山県の深いつながり

築地本願寺と富山県のつながりについては実はあまり知られていないと思います。

浄土真宗本願寺派の首都圏の拠点である築地本願寺は、1923(大正12)年9月1日の関東大震災で、地震による倒壊は免れはしましたが、すぐ後に起こった火災で再び伽藍を焼失しました。

古代インド様式をモチーフとした現在の本堂は、当時の浄土真宗本願寺派法主・大谷光瑞と親交のあった東京帝国大学工学部名誉教授・伊東忠太による設計で、当時の宗教施設としては珍しい鉄筋コンクリート造で、富山県の建築会社・佐藤工業と松井建設により、1934(昭和9)年に竣工されました。

また第二次世界大戦中の1945(昭和20)年5月25日、読売新聞社の本館・別館の両社屋が被災しました。読売新聞社の社主といえば、富山県射水市出身の正力松太郎翁です。本社は築地本願寺内に仮事務所を設け、被災した翌々日の5月27日からは臨時編集局を設けて戦時下に新聞の発行を継続しました。

正力松太郎翁は、東京富山県人会連合会でも大きな貢献をされ、現在の当会の礎を築いてこられました。

東京富山県人会連合会では、その年にお亡くなりになられた会員やご家族に対して、合同追悼法要を毎年築地本願寺で開催しています。

東京富山県人会主催の合同追悼法要(2022年10月)